1.1 常见拓扑

◆ 总线型拓扑

◆ 星型拓扑

◆ 环形拓扑

◆ 网状拓扑

◆ 树形拓扑

1.2 三层拓扑

三层拓扑分为接入层-汇聚层-核心层。

◆ 接入层包括交换机、AP设备,直接面向用户,特点是价格低、端口密度高、性能不需要很高;

◆ 汇聚层位于核心层和接入层之间,作用是减轻核心层负担和操作,安全策略、VLAN和地址策略通常位于汇聚层;

◆ 核心层负责高速交换,特点是可靠性高、冗余及容错。

※ 不是所有网络都需要三层拓扑架构。

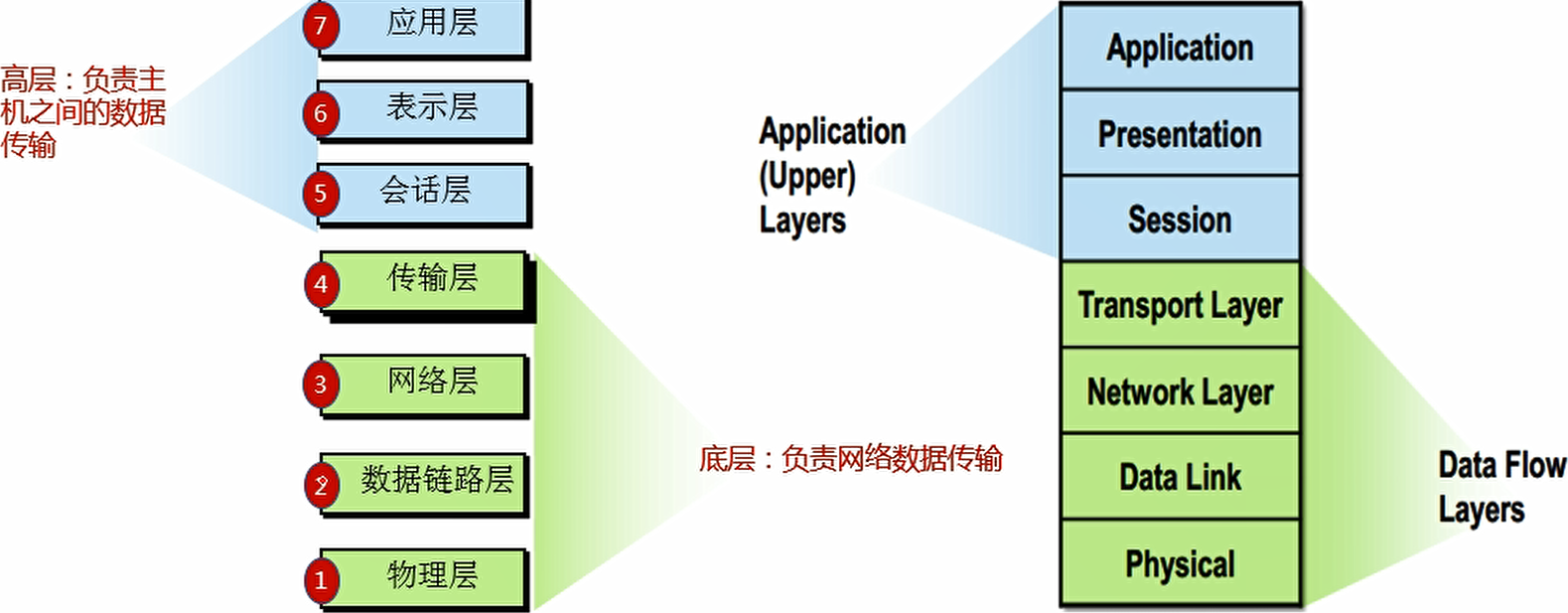

1.3 OSI七层参考模型

1.3.1 OSI概念

Open System Interconnect开放系统互联参考模型,是由ISO(国际标准化组织)定义的,它是个灵活的、稳健的和可互操作的模型,并不是协议,是用来了解和设计网络体系结构的。

1.3.2 OSI模型的目的

规范不同系统的互联标准,使两个不同的系统能够较容易的通信,而不需要改变底层的硬件和软件的逻辑。

1.3.3 OSI模型分层

OSI把网络按照层次分为七层,由下到上分别为物理层、数据链路层、网络层、传输层、会话层、表示层和应用层。

1.3.4 OSI优点

◆ 建立七层模型的主要目的是为解决异种网络互联时所遇到的兼容性问题。它的最大优点是将服务、接口和协议这三个概念明确的区分开。

■ 服务:说明某一层为上一层提供一些什么功能;

■ 接口:说明上一层如何使用下层的服务;

■ 协议:涉及如何实现本层的服务。

◆ 减轻问题的复杂程度,一旦网络发生故障,可迅速定位故障所在层次,便于查找和纠错;

◆ 在各层分别定义标准接口,使具备相同对等层的不同网络设备能实现互操作,各层之间则相对独立,一种高层协议可放在多种底层协议上运行;

◆ 能有效刺激网络技术革新,因为每次更新都可以在小范围内进行,不需对整个网络动大手术;

◆ 便于研究和教学。

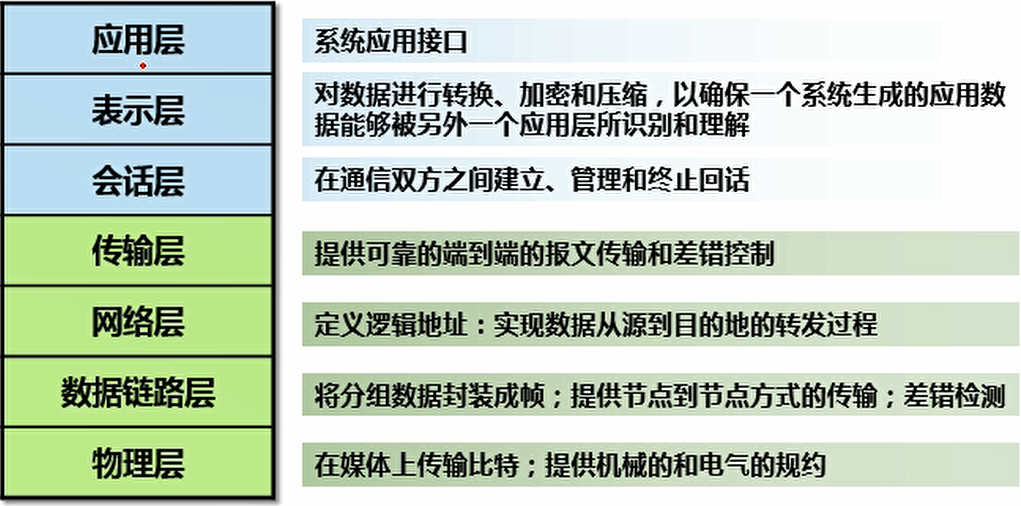

1.3.5 OSI各层功能和特点

◆ 应用层:为软件提供接口,使应用程序能够使用网络服务,常见的应用协议:http(80),smtp(25),pop3(110),telnet(23),dns(53)等;

◆ 表示层:数据的解码和编码,数据的加密和解密,数据的压缩和解压缩,常见的标准:ASCII,JPEG,ZIP,RAR等;

◆ 会话层:负责建立、管理和终止表示层实体之间的会话连接,在各个节点之间提供会话控制;

◆ 传输层:负责将来自上层应用程序的数据进行分段和重组,并将它们组合为同样的数据流形式,提供端到端的数据传输服务,工作在传输层的协议:TCP、UDP;

◆ 网络层:定义了逻辑地址(三层地址,即IP地址),进行路由选择,维护路由表,负责将数据从源端传输到目的端;

◆ 数据链路层:提供可靠的数据传输服务,把帧从一跳(结点)移动到另一跳(结点),组帧、物理编址、流量控制、差错控制、接入控制;

◆ 物理层:负责把逐个的比特从一跳(结点)移动到另一跳(结点),定义接口和媒体的物理特性,定义比特的表示、数据传输速率、信号的传输模式(单工、半双工、全双工),定义网络物理拓扑(网状、星型、环形、总线型等拓扑)。

1.3.6 第一层:物理层

物理层标准规定了信号、连接器和电缆要求;

设备:集线器Hub;

特点:设备共享带宽,整个Hub设备在同一个冲突域(Collision Domain),整个Hub设备都在同一个广播域(Broadcast Domain)。

1.3.6.1 集线器(Hub)

Hub工作在物理层,采用CSMA/CD(载波侦听多路访问/冲突检测)机制,总结为十六字:“先听后发,边发边听,冲突停止,延迟重发”。

缺点:终端站点越多,冲突(域)越大,网络性能严重衰退。

1.3.6.2 单播、广播与组播

◆ 单播,一对一,点对点呼叫信息;

◆ 广播,域内所有设备均听到信息;

◆ 组播,组内成员可听到信息。

1.3.7 第二层:数据链路层

数据链路层在物理层基础上向网络层提供服务;

数据链路层在物理链路上提供可靠的数据传输;

局域网的数据链路层协议有以太网、令牌环网等;

广域网数据链路层协议有PPP、HDLC、Frame Relay等。

1.3.7.1 数据链路层包含:MAC子层及LLC子层

◆ 介质访问控制(Mac Access Control,MAC)802.3

■ 定义了数据包怎样在介质上进行传输;

■ 指示硬件的目的地址和源地址;

■ 线路控制、出错通知(不纠正)、帧的传递顺序和可选择的流量控制也都在这一子层实现。

◆ 逻辑链路控制(Logical Link Control,LLC)802.2

■ 负责识别网络层协议,然后对它们进行封装;

■ 提供流量控制并控制比特流的排序。

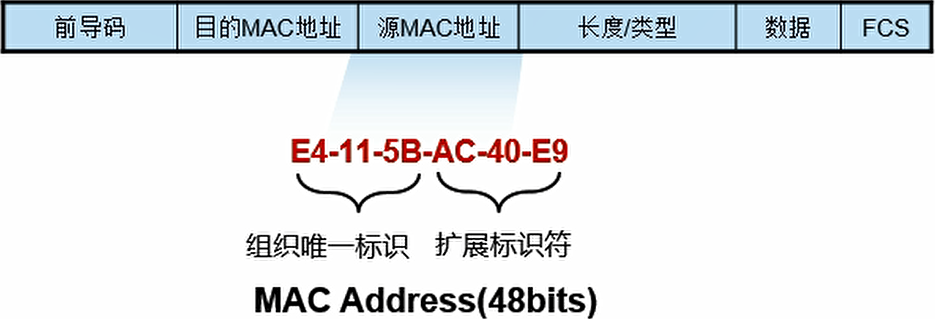

1.3.7.2 以太网二层逻辑地址:MAC地址

MAC(Media Access Control)地址,由48bits组成,意译为媒体访问控制,或称为物理地址、硬件地址,用来定义物理设备的位置。

1.3.8 交换机(Switch)

特点:每个端口是一个冲突域;整台交换机属于一个广播域。

1.3.9 路由器(Router)

作用:

◆ 广播、组播控制,路由器的端口可以隔绝广播;

◆ 维护路由表,维护路由信息;

◆ 路由发现及路径选择;

◆ 数据转发(源IP → 目的IP);

◆ 连接广域网(WAN)、地址转换(NAT)。

特点:每个端口是一个广播域。

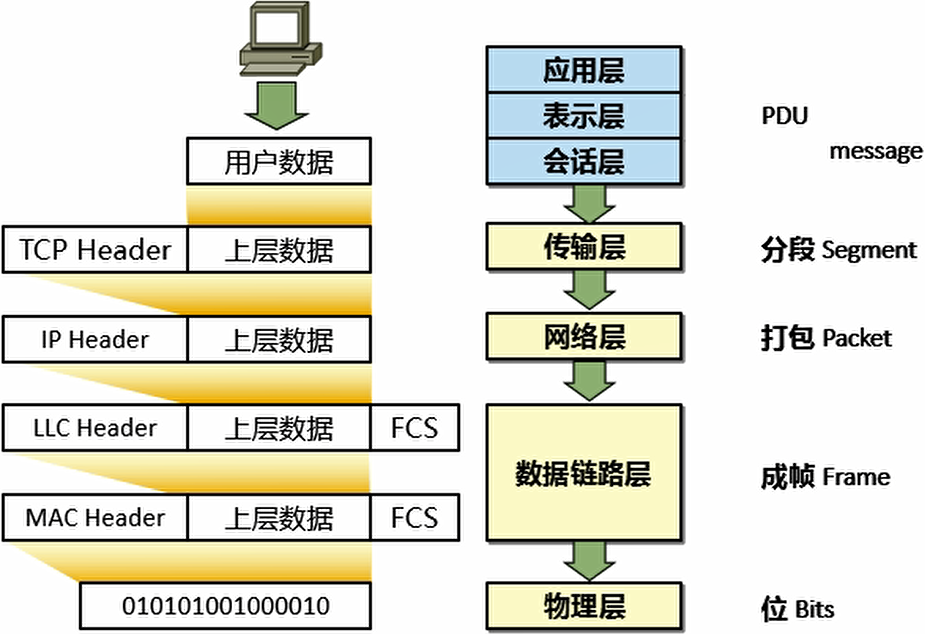

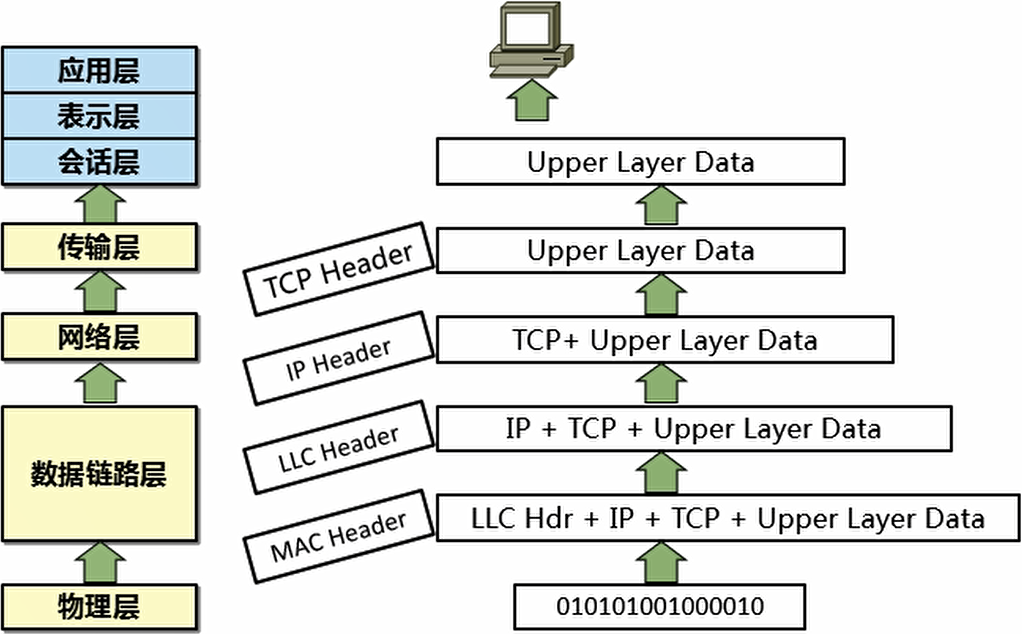

1.3.10 报文封装

报文封装过程:

◆ 将应用层、表示层、会话层简称为PDU(协议数据单元);

◆ 在传输层进行分段(Segment),对数据进行分段,并添加TCP/UDP Header(包头),此时数据信息为TCP/UDP Header + 上层数据,发送至网络层处理;

◆ 在网络层进行打包(Packet),添加IP Header,此时数据信息为IP Header + TCP/UDP Header + 上层数据,发送至数据链路层处理;

◆ 在数据链路层进行封装成帧(Frame),添加LLC/MAC Header(帧头),此时数据信息为LLC/MAC Header + IP Header + TCP/UDP Header + 上层数据 + FCS,发送至物理层处理;

◆ 在物理层将数据信息转译为位(bits),此时数据为二进制信息,如0100101010010001。

报文解封装过程:

报文解封装过程与报文封装过程相反,此处不再赘述。

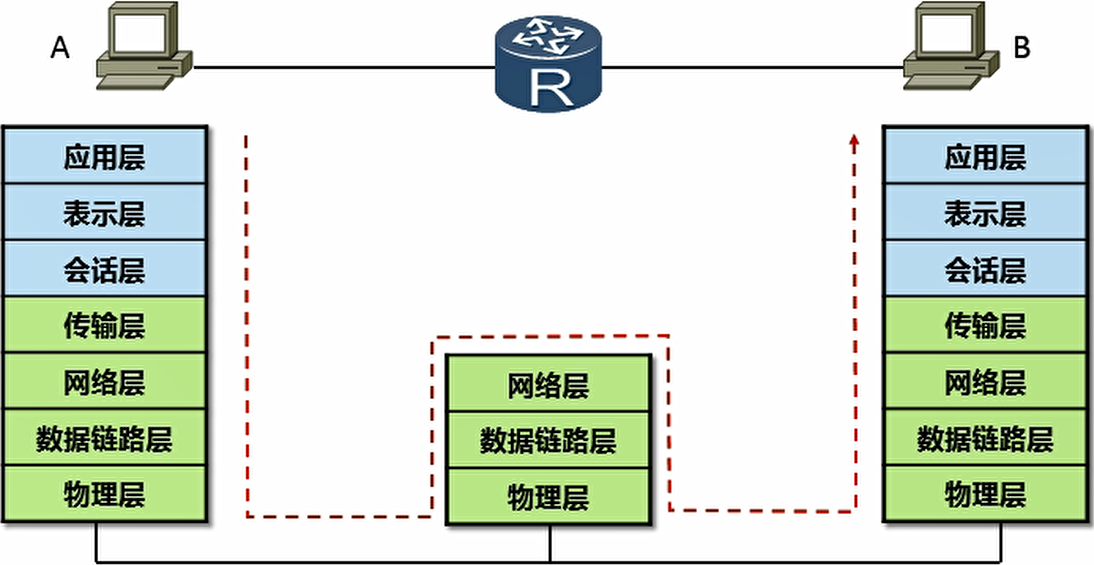

1.3.11 借助OSI参考数据传输过程

1.3.12 路由器与交换机的区别

◆ 交换机(此处专指二层交换机,不包括三层交换机)工作在二层,路由器工作在三层;

◆ 交换机的作用是数据的交换,路由器的作用是完成路由选址工作;

◆ 三层交换机有较弱的路由功能,某些路由器同样有较弱的交换功能。

文章评论